Der mit 98,42 Prozent gewählte 19. ÖVP-Chef, Christian Stocker, ist für viele in der Partei bereits mehr als nur eine Verlegenheitslösung.

©picturedesk.com/APA/Max SlovencikAuch SPÖ und Neos attestieren dem ÖVP-Kanzler Verhandlungsgeschick und einen kollegialen Führungsstil. Im türkis-rot-pinken Kabinett sitzen zudem so viele Regierungsmitglieder mit Sozialpartner-Ticket wie nie zuvor. Reicht das für ein erfolgreiches Management der ersten Dreierkoalition in der schwersten Wirtschaftskrise des Landes?

von

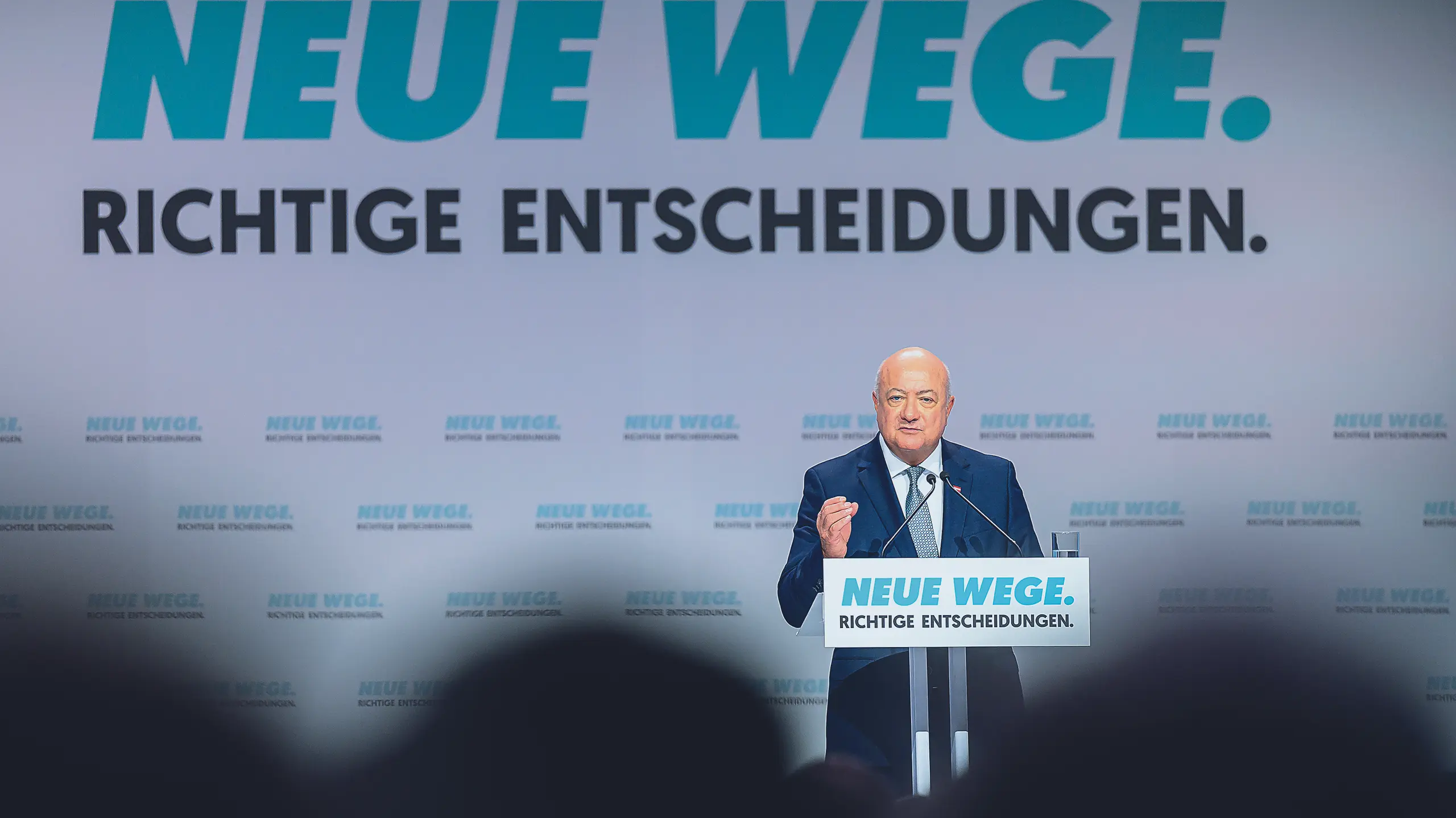

In den Wochen davor hatten die schwarz-türkisen Kommunikationsregisseure im Regierungsviertel noch diese Devise ausgegeben: Die Kür von Christian Stocker zum Parteichef werde in mageren Zeiten wie diesen „bescheiden und nüchtern“ über die Bühne gehen. „Nüchternheit“ kann man dem Tagungsgelände Arena Nova, einem charmebefreiten und schnörkellosen Stahlbetonklotz am Rande von Wiener Neustadt, in der Tat nicht absprechen. Die Regisseure des Parteitags suchten am Ende doch mit einigem Aufwand dagegenzuhalten, um das Aufkommen von Tristesse zu verhindern. Schon beim Zugang zum eigentlichen Tagungsareal bot die ÖVP einiges auf, um sich als die tragende Staatspartei des Landes zu inszenieren.

Von den ÖVP-Nachkriegspionieren wie Leopold Figl aufwärts bis zum schwarzen „Mister EU“ Alois Mock säumten alle ÖVP-Chefs des vergangenen Jahrhunderts den Weg der 500 wahlberechtigten Parteitagsdelegierten und rund 1.500 Gäste. In der bei jedem Parteitag wichtigsten Arena, dem Areal für eine Kaffee- und Erfrischungspause, waren alle Parteichefs nach der Jahrtausendwende als lebensgroße Pappfiguren aufgestellt: Wer zwischendurch Lust hatte, konnte sich jederzeit gemeinsam mit Wolfgang Schüssel, Wilhelm Molterer, Josef Pröll, Michael Spindelegger, Reinhold Mitterlehner, Sebastian Kurz oder Karl Nehammer als Pappkameraden auf einem Selfie verewigen.

Die Parteitagsregisseure zelebrierten, dass bis auf Reinhold Mitterlehner sechs der sieben noch lebenden schwarz-türkisen Parteichefs gekommen waren, um den Wiener Neustädter Ex-Vizebürgermeister Christian Stocker als 19. ÖVP-Parteichef in der Geschichte der Zweiten Republik zu installieren. „Es war mutig, alle mit einzubinden“, sagt ein Parteikenner, „das ist bei der ÖVP nie ganz risikolos, aber gut gelungen. Die Volkspartei hat sich als entschlossen und geschlossen präsentiert.“

Trocknende Tränen für Blau-Türkis

Das demonstrative Bemühen, ein Bild der Geschlossenheit zu bieten, wurde diesmal auch nicht hinter den Kulissen nachhaltig konterkariert. Da und dort kommt unter vier Augen zwar nach wie vor Bedauern auf, dass die Schwarz-Türkisen nicht mit den Blauen als „besser zu uns passendem Koalitionspartner“ ins Geschäft gekommen sind. Die Tränen ob der blauen Braut Herbert Kickl, die sich am Ende doch nicht traut, vertrocknen vorerst.

Dominiert werden viele Pausengespräche vom sich verfestigenden Glauben: Der neue Regierungs- und Parteichef könnte sich bald über die Partei hinaus als weitaus mehr als eine Verlegenheitslösung entpuppen.

Ein ÖVP-Spitzenpolitiker, der in der noch halbwegs großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP in den 1980er- und 1990er-Jahren eine tragende Rolle spielte, räsoniert: „Wo hat sich der Christian Stocker denn all die letzten Jahre versteckt? Ich kannte ihn bis vor Kurzem so wie viele andere nicht. Wenn er so ist wie sein Vater, dann ist er genau der richtige Mann für diese Zeit.“

Der heute 91-jährige gelernte Elektroinstallateur Franz Stocker machte sich ab den 1960er-Jahren als christlichsozialer Betriebsratschef beim niederösterreichischen Energieversorger Newag (heute EVN), ÖGB-Funktionär und langjähriger Nationalratsabgeordneter einen Namen. Nach innen hin verbindlich und erfolgreich lösungsorientiert, nach außen hin nüchtern und unspektakulär.

Stocker-Motto: Leben und leben lassen

„Er war als Arbeitnehmervertreter, der sowohl das Soziale als auch die Leistung im Blick hatte, eine Idealbesetzung in der Sozialpartnerschaft“, schwärmt ein einst höchstrangiger Weggefährte: „Christian Stocker hat bei den Koalitionsverhandlungen und in den ersten Regierungswochen gezeigt, dass auch er in der Koalition alle leben lässt. Genau das braucht es jetzt: Mit Christian Stocker könnte der alte Geist des Miteinanders und der Sozialpartnerschaft, der Österreich einst großgemacht hat, wieder in die Bundespolitik einziehen.“

Interne und öffentliche Mut-Injektionen wie diese kann nicht nur der Neo-Kanzler und ÖVP-Chef, der auch selbst sich bis zuletzt nicht dafür auf der Rechnung hatte, gut gebrauchen. Die Dreierkoalition startet vor einem finanziellen Scherbenhaufen, der dieser Tage noch viel größer ausfällt, als beim Abschluss des Regierungsabkommens vor einem Monat absehbar war.

Das Konsolidierungspaket für den demolierten Staatshaushalt ist für gerade einmal die Hälfte des Bedarfs ausgelegt, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden. In einem waren sich ÖVP, SPÖ und Neos angesichts dieses Desasters aber bald einig: Ein zusätzliches Sparpaket würde nicht nur das höchst diverse Koalitionstrio politisch überfordern. Das Doppelbudget 2025/26 noch straffer und enger zu schnüren, würde auch die Chancen, die Wirtschaft wieder Richtung Wachstum zu drehen, endgültig abwürgen.

Gelernte Sozialpartner Marterbauer und Hattmannsdorfer – ein gutes Omen?

Abseits dieses ernüchternden Kassa-Absturzes wird dieser Tage aber immer öfter ein – freilich nicht bezifferbarer – politischer Hoffnungsfaktor ins Spiel gebracht: Nicht nur ehemalige Säulen der Großen Koalition setzen auf eine erfolgreiche Renaissance der Sozialpartnerschaft und statt des koalitionären Gegeneinanders auf die Wiederkehr des Primats des Miteinanders.

Politische Analysten registrierten so höchst aufmerksam, dass, an der Zahl und Herkunft von Minister- und Staatssekretärsköpfen gemessen, die Sozialpartner selbst in Zeiten der Großen Koalition noch nie so gewichtig in einer Regierung vertreten waren wie just im Experiment der ersten Dreierkoalition. Jedes zweite Regierungsmitglied, erhob Agenda Austria, hat einen Kammer-Hintergrund, sprich hat im Laufe des Lebens einmal für eine der Interessenvertretungen gearbeitet. Sieben Mitglieder im Kabinett Stocker/Babler/Meinl-Reisinger sind gar direkt von einer Kammerfunktion ins Regierungsamt gewechselt.

Skeptiker der Erneuerungskraft der Sozialpartner werten dies allerdings als kein gutes Omen. Sie vermissen bislang ausreichende Innovationsfreude der „Kammerdiener“.

Die neuerdings wachsende Zahl der Fans der Sozialpartnerschaft im Regierungsviertel führt als Beispiel für erfrischenden Import aus dem Kammerstaat freilich zwei wichtige Player an: SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und ÖVP-Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Beide sind Newcomer in der Bundespolitik mit Sozialpartner-Hintergrund, die es vom Start weg geschafft haben, sich sowohl inhaltlich als auch kommunikativ pointiert zu positionieren.

Vom ÖVP-Pflichtverteidiger zum Anwalt der Republik

Der Regierungschef hat im Gegensatz etwa zum deutschen Kanzler in Österreich keine Richtlinienkompetenz, in der politischen Gewichtung des öffentlichen Bilds der Regierung aber im innenpolitischen Alltag nach wie vor eine zentrale Rolle. Dazu kommt die landläufig nach wie vor unterschätzte Rolle des Regierungschefs als EU-Gesetzgeber. In allen großen Weichenstellungen in der Europäischen Union hat allein der Kanzler als einer von 27 Regierungschefs Gewicht und Stimme.

Stocker hat seine Rolle als Primus inter Pares am Ministerratstisch aber bislang intern zur allgemeinen Zufriedenheit angelegt. Rote wie pinke Koalitionsspitzen stimmen gerne in den Chor ein, den die schwarzen Kanzlermacher vom Start weg intonierten. Der gelernte Anwalt würde politische Themen ähnlich wie ein Advokat vor Gericht vertreten: engagiert, aber sachlich, schlagfertig, aber nicht verletzend, analytisch, aber nicht beckmesserisch.

In die Rolle des schwarz-türkisen Pflichtverteidigers war Stocker erstmals sichtbar im ÖVP-Korruptionsausschuss im Parlament geschlüpft. Sein bulliges Auftreten verlieh seiner Hauptstrategie besonderen Nachdruck: Unter Ausnutzung der Geschäftsordnung bis zum letzten Nebensatz suchte Stocker vor allem durch Beharren auf die Unzulässigkeit bestimmter Fragen und damit am Ende mit Zeitschinden den jeweiligen ÖVP-nahen Zeugen möglichst unbeschädigt durch die zeitlich streng limitierten Fragerunden der Opposition zu bringen.

Christian Stocker wurde just an jenem Tag erstmals als Einspringer in den ÖVP-Korruptionsausschuss abkommandiert, als die Einvernahme von Karl Nehammer in seiner früheren Rolle als ÖVP-Generalsekretär und Wahlkampfleiter anstand. Stockers schmerzbefreite Nahkampftaktik gegenüber Blau, Rot, aber auch Grün bei heiklen Fragen nach Untiefen der ÖVP-Wahlkampffinanzierung hinterließ bei Nehammer derart nachhaltig Eindruck, dass er Stocker bald danach erfolgreich die Rolle des Ausputzers als ÖVP-Generalsekretär schmackhaft machte.

Nach seinem überraschenden Aufstieg nun auch zum Nachfolger Nehammers im Kanzleramt zollen ihm selbst Oppositionelle in einem Punkt Respekt. Auch in Sachen Politik vermittelt Christian Stocker den Eindruck: Als gelernter Anwalt hat er den jeweiligen Akt intus und die anstehende Causa weitgehend im Griff. Aber wofür steht der Politiker Christian Stocker? Wie agiert er, wenn kein vorbereiteter Akt am Tisch liegt, kein Schriftsatz zur Hand ist oder er gezwungen ist, spontan zu entscheiden?

Teilnehmende Beobachter bei den Verhandlungen für die last minute doch noch geglückte Dreierkoalition berichten: Stocker habe auch dabei seine Verhandlungserfahrung erfolgreich ins Spiel gebracht. „Er hat meist nüchtern und sachlich agiert, aber auch auf Powerplay gesetzt“, weiß ein ÖVP-Mann und beschreibt dies an einem Beispiel so: „Als das heikle Thema Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags für Pensionisten aufs Tapet kam, haben rote und pinke Verhandler begonnen, das mit unterschiedlichen Vorzeichen gleich ideologisch zu diskutieren. Stocker hat sich darauf erst gar nicht eingelassen, sondern für den nächsten Termin um eine Unterlage gebeten, was das die Pensionisten kosten und der Pensionsversicherung bringen würde.“

Beim nächsten Mal war der Ideologiestreit angesichts des durchaus ansehnlichen Beitrags zum Konsolidierungsvolumen und der geplanten sozialen Abfederung für Mindestpensionisten erfolgreich vom Tisch.

Doppelmitglied bei ÖAAB und Wirtschaftsbund

Stocker ist so auch regierungsintern als Verhandlungsprofi ausgewiesen, inhaltlich aber noch weitgehend ein unbeschriebenes Blatt. In seiner ehemaligen politischen Umgebung wird kolportiert: In familiärer Tradition sei Christian Stocker wie sein Vater auch Mitglied der ÖVP-Arbeitnehmerorganisation ÖAAB geworden, sein Vater war dort schließlich jahrzehntelang Spitzenfunktionär. Als Freiberufler und Anwalt fühlte sich sein Sohn allerdings bald mehr dem Wirtschaftsbund verbunden. Am Ende soll Christian Stocker dann da wie dort Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.

Zum ÖVP-Chef gemacht hat ihn am parteiintern höchst dramatisch verlaufenden Dreikönigswochenende Anfang dieses Jahres schlussendlich ein Trio: Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer und die Landeshauptleute Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer.

Für den ÖVP-Wirtschaftsbund-Obmann und den oberösterreichischen Landeschef war Stocker verbürgt nicht erste Wahl: Erst fand Sebastian Kurz, der massiv für sich Stimmung machen ließ, mit seinem Verlangen nach Neuwahlen als Bedingung für seine Wiederkehr ÖVP-intern keine Mehrheit. Dann stießen Mahrer und Stelzer mit ihrem Wunsch-Ersatzkandidaten Wolfgang Hattmannsdorfer auf Skepsis. Als sich schlussendlich Ratlosigkeit breitzumachen drohte, brachten Mahrer und Haslauer jenen Mann ins Spiel, der als Generalsekretär unter dem nicht immer sehr fokussiert agierenden Karl Nehammer ohnehin immer mehr in die Rolle des Parteichefs hineingerutscht war.

Christian Stockers größtes Start-Handicap konnte der passionierte Golfspieler auch trotz einiger Wendungen bislang nicht aus der Welt schaffen: Als Anwalt seiner Partei plädierte er erst gegen Herbert Kickl als Nummer eins und Volkskanzler. Um dann über Nacht für eine Koalition mit dem FPÖ-Chef zu optieren und diese auch zu verhandeln.

Stockers Glück im Unglück. Der Super-GAU in Sachen Glaubwürdigkeit blieb dem spätberufenen Spitzenpolitiker erspart: Weil Kickl kurz vor Abschluss Angst vor der eigenen Volkskanzlercourage bekam, stieg der frühere Vizebürgermeister von Wiener Neustadt nicht zum Vizekanzler unter Blau-Türkis, sondern zum Regierungschef von Türkis-Rot-Pink auf.

Die größte Herausforderung hat der ÖVP-Kanzler aus der Zufallsretorte aber noch vor sich: die vom Wähler auf Platz zwei verwiesene Kanzlerpartei als Regierungschef einer fragilen Dreierkoalition fit für den ultimativen Zweikampf zwischen Blau und Schwarz-Türkis bei der nächsten Wahl zu machen. Wer immer am Ende dann tatsächlich für die ÖVP in den Ring steigt – der Boden für den Battleground wird maßgeblich ab sofort neu aufbereitet.

Die einschlägigen Botschaften, die ihm die einst engsten Vertrauten in der Kanzlerzeit von Sebastian Kurz, Stefan Steiner und Gerald Fleischmann, für seine Jungfernrede am Parteitag gescriptet haben, kommen noch etwas hölzern über die Lippen des neuen ÖVP-Pflichtverteidigers.

Die ÖVP will „neue Wege“ gehen, proklamiert Christian Stocker das Parteitagsmotto. Und liest die neuen Lockrufe zur Remigration der türkisen Flüchtlinge zu den Blauen wie einen Schriftsatz herunter, den er erst im Gerichtssaal last minute in die Hände bekam. Seine Zukunftsvision, so der neue ÖVP-Chef noch etwas stockend: „Ein Land, wo wir aufeinander schauen, aber einander nicht ausnützen. Ein Land, wo das Recht vom Volk ausgeht und nicht von einer Religion.“

Die Kolumne ist im trend.PREMIUM vom 4. April 2025 erschienen.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe

Zum trend. Abo-Shop