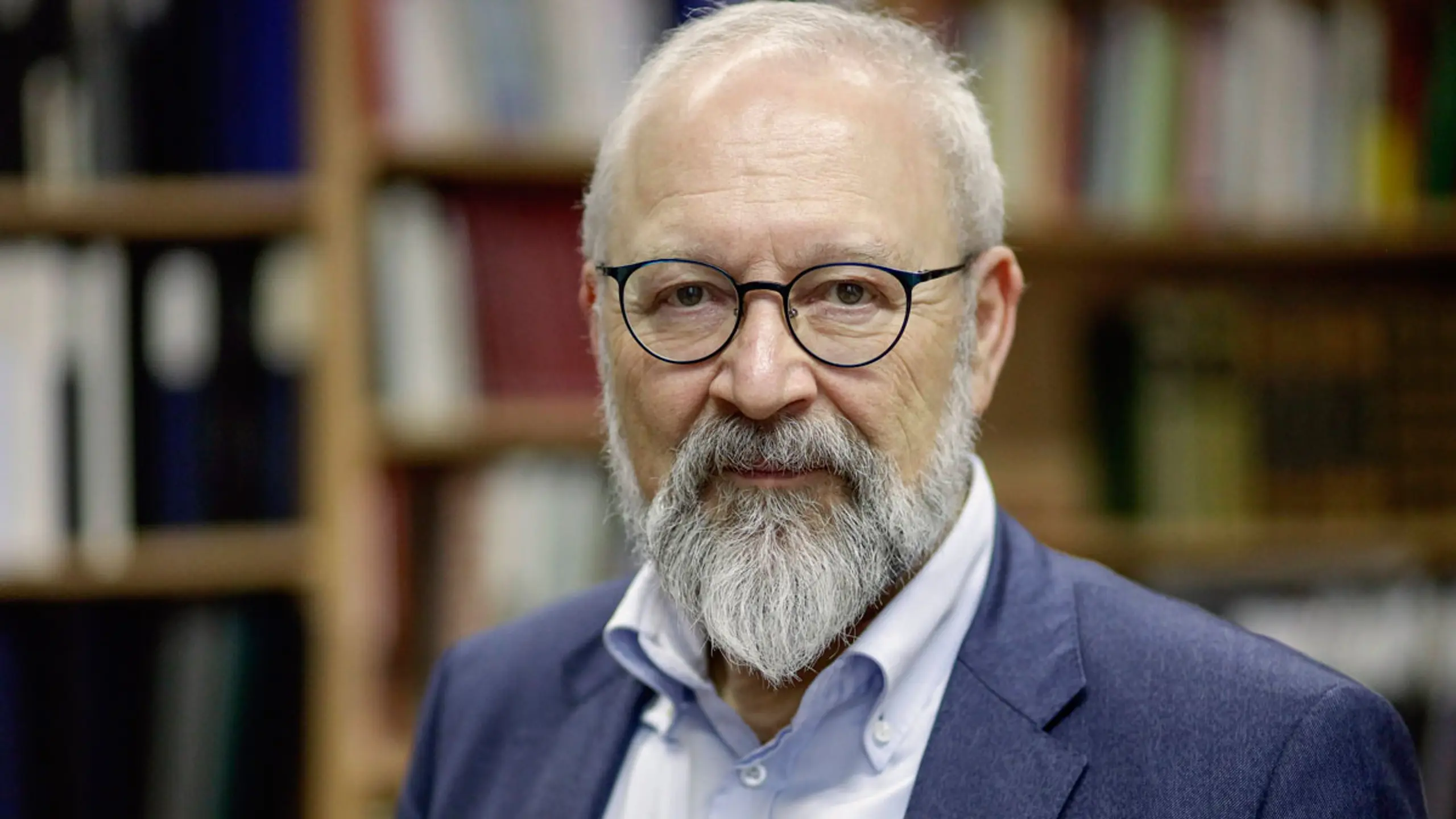

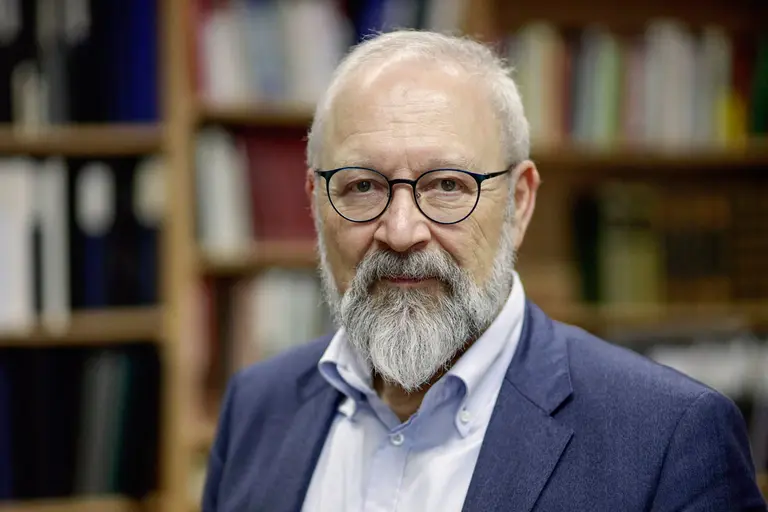

Der deutsche Buchautor und Politikwissenschaftler Herfried Münkler skizziert in seinem Buch „Die Welt in Aufruhr“ nichts weniger als eine neue Weltordnung. Im trend-Interview rechnet mit der „unverschämten Belanglosigkeit“ des EU-Wahlkampfs ab, erklärt warum der Rechtsruck bei den EU-Wahlen nur ein „Vogelschiss im Europäischen Parlament“ sein könnte – und hält fest, dass es kein „generationenübergreifendes Recht auf Sorglosigkeit“ gibt.

Helmut Schmidt hat sich von Ihnen erklären lassen, wie der RAF-Terrorismus funktioniert, Angela Merkel haben Sie dargelegt, wie der Dreißigjährige Krieg verlaufen ist. Hat Sie schon ein Weltenlenker oder Weltenlenkerin angerufen, damit sie ihm oder ihr die „Welt in Aufruhr“ erklären?

Ich habe mich des Längeren mit Verteidigungsminister Boris Pistorius über meine Thesen unterhalten. In meinem Buch ist ja auch eine Betriebsanleitung enthalten, sodass jeder, der sie sehen will, sie dort finden kann.

Zum Aufruhr trägt vor allem bei, dass sich die USA aus ihrer Hüterrolle für die Welt zurück ziehen, dass Europa noch keine Position zwischen den USA und China gefunden hat, dass im Gefolge des Ukraine-Kriegs eine starke Achse zwischen China und Russland entsteht. Mit Blick auf ähnliche Phasen in der Geschichte: Wie lange kann so etwas dauern?

Wenn man auf das Europa der Neuzeit schaut, kann man sagen, in gewisser Hinsicht war so eine Welt-in-Aufruhr-Krise die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg und der Dreißigjährige Krieg selber, sodass es hier tendenziell ein halbes Jahrhundert gedauert hat. Im Westfälischen Frieden 1648 wird nach dem Zerfall der alten Weltordnung eine Ordnung geschaffen, die nicht den Krieg aus der Welt geschafft hat, aber den Krieg verwandelt hat, aus einem Weltordnungskrieg wurde ein Krieg innerhalb einer Ordnung. Diese Ordnung bricht mit der Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen zusammen.

Nach zwei Jahrzehnten, in der Perspektive Napoleons eine unipolare Ordnung, wird dann im Wiener Kongress wieder die alte Ordnung hergestellt. Sie hat tendenziell bis zum Juli 1914 Bestand.

Sowohl in Münster als auch in Wien haben mit Maximilian von Trauttmansdorff und Klemens Metternich übrigens Wiener Diplomaten eine Schlüsselrolle: Sie haben die Fähigkeit zum Ausgleich und sind nicht zu stark von Rachegedanken getrieben. Das ist bei den Pariser Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr der Fall: Versailles, Saint Germain, Trianon. Deshalb folgen dann wieder 30 Jahre Krieg. Insofern kann so etwas relativ lange dauern. Es sind übrigens fast immer Ordnungen mit fünf Mächten, weil es sich spieltheoretisch nicht anders ausgeht.

Jetzt befinden wir uns wieder in einer Transformationszeit. Auch da könnten fünf Vormächte übrig bleiben, Sie nominieren die USA, China, die EU, Russland und Indien. Nur eine dieser Mächte ist revisionistisch: Russland, das unter „postimperialen Phantomschmerzen“ leidet, wie Sie schreiben.

Vielleicht haben die Chinesen auch solche Phantomschmerzen, aber nicht so groß, und begrenzt auf die Taiwan-Frage. Auch innerhalb Europas gibt es potenziell revisionistische Akteure: Wenn man großzügig ist und die Türkei mit zu Europa zählt, ist es sicherlich die AKP mit ihrer neo-osmanischen Politik. Und es ist mit Sicherheit Aleksandar Vucic in Serbien, der die Ergebnisse eines anderen Krieges, nämlich der Jugoslawien-Zerfallskriege, in Bosnien und im Kosovo revidieren möchte. Und Ungarns Viktor Orbán, der noch immer gegen Trianon wettert. Ein hoher Beamter des Außenministeriums hat neulich zu mir gesagt, er glaube fest, dass Orbán auf den Zerfall der NATO und der EU wette, weil er davon ausgehe, dass er dann größere Handlungsoptionen habe.

Innerhalb dieser Fünf ist die Linie zwischen den demokratischen und den autoritär-autokratischen Staaten heute relativ einfach zu ziehen – bleibt das auch so?

Da ist Bewegungsspielraum, vor allem wenn man 10 oder 15 Jahre nach vorne denkt. Amerika und seine Demokratie sind ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn Donald Trump wieder Präsident werden sollte, entwickelt sich möglicherweise eine engere Bindung zwischen ihm und Putin, die sicherlich eine zu Lasten der Ukraine und zum Nachteil der Europäer sein wird. Ist das nicht der Fall, sind die Konstellationen vorerst so, dass die EU und die USA auf dem, was man die Bank der Demokraten nennen kann, sitzen. Russland und China sitzen auf der Bank der Autoritären.

OST-FERNOST-ACHSE. Russland ist auf China als Abnehmer von Energielieferungen dringend angewiesen, deshalb sitzt Wladimir Putin in der neuen Fünfer-Weltordnung „auf dem Schoß“ von Xi Jinping, formuliert Herfried Münkler.

© APA/AFP/POOL/Sergei GUNEYEVDie Wiederkehr der bipolaren Konstellation des Ost-West-Konfliktes?

Das würde ich nicht sagen. Den Westen in der Form, wie es ihn bis 1989 gab, gibt es so nicht mehr. Die Amerikaner, siehe die jüngsten Strafzölle, betrachten China anders als die Europäer, die eine Vorstellung davon haben, dass für sie ein dichterer Austausch von Gütern von Vorteil ist.

Wie stabil ist die Achse zwischen Xi Jinping und Putin?

Das Entscheidende ist: Die Russen sind der Juniorpartner in der Koalition mit China. Sie sind zur Zeit in einer Weise auf die Chinesen als Abnehmer ihrer Erdgas- und Erdöllieferungen angewiesen, dass man sagen kann, Putin sitzt auf Xis Schoß, aber der hat die Arme um ihn gelegt. Und das ist nicht nur ein Zeichen der innigen Verbundenheit. Es ist keine reine Bipolarität West-Ost mehr, sondern es sind vier Akteure, von denen zwei auf dieser, zwei auf jener Bank sitzen. Der Ball liegt eher im Feld der Europäer, die, wenn sie geschickt sind, China zu einer selbstständigeren und an eigenen Interessen orientierten Politik bewegen könnten, die sie von Russland entfernt.

Warum nominieren Sie für die neue Pentarchie Indien als Vertreter des globales Südens?

Es ist ein unverschämter Schachzug, wenn die Chinesen sagen, sie seien der Repräsentant des globalen Südens. China ist inzwischen ein Industrieland. Indien ist dem globalen Süden nicht nur geografisch, sondern soziokulturell, also ökonomisch, sehr viel näher.

Welche Rolle der Süden spielt, das kann man an den vielen Enthaltungen in der UN-Generalversammlung bei der Frage der Verurteilung Russlands sehen.

Wie müssen sich die Institutionen der Weltordnung verändern, um der neuen Ordnung gerecht zu werden, also UN, WTO, Internationaler Gerichtshof etc.?

Es ist vorerst aussichtslos, sie grundlegend zu reformieren. Neu denken kann man sie allemal, aber das, was man denkt, wird man wahrscheinlich nicht in Realität übersetzen können, weil jeder Entwurf die Besitzstände einer Reihe von Akteuren verändert. Hauptforderung wäre ja eigentlich zu sagen, okay, die Europäer bekommen einen gemeinsamen Sitz als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Aber das hat man in den letzten 20, 30 Jahren auch schon versucht und ist keinen Schritt weiter gekommen. Ich denke es wird eher ein muddling through, ein Durchwurschteln der internationalen Organisationen sein. Ich würde auch sagen, das erstaunlich energische Auftreten des Internationalen Strafgerichtshofs in der Gaza-Frage hat damit zu tun, dass die globalen Institutionen zur Zeit versuchen, den Reputationsverlust, den die UN insgesamt haben hinnehmen müssen, durch besonders markantes Agieren zu überdecken. Kompensieren können sie ihn nicht.

Die Machterosion der internationalen Organisationen geht also weiter?

Es wird eine Machtverlagerung weg von diesen globalen Organisationen zu diesem Direktorium der fünf Vormächte geben. Wenn sich die Fünf gegenseitig anerkennen, werden sie tatsächlich die Ordner des globalen Rahmens. In der Folge werden sie ein zunächst informelles, vielleicht später formalisiertes Kommunikationsformat aufbauen, in dem sie bestimmte Sachen verabreden, was man darf und was man nicht darf.

Sind die Glorious Five auch die fünf größten Volkswirtschaften der Welt?

Ja, mit Ausnahme der Russen, die volkswirtschaftlich zwar nur das Level von Italien haben, aber das durch den Umstand kompensieren, dass sie die nordasiatische Landbrücke sind, und durch ihre Atomwaffen. Zu einem Rubel-Imperialismus nach Vorbild des Dollar-Imperialismus sind sie nicht in der Lage, also müssen sie es mit militärischer Macht versuchen: das Rasseln mit dem nuklearen Säbel.

Und der globale Einsatz von Soldaten, sowohl der regulären Truppen als auch der Wagners.

Ja. Ich habe bald nach dem gescheiterten Prigoshin-Putsch gesagt, dass die Russen die Söldnertruppen nicht abschaffen werden oder sie dem Generalstab unterstellen. Sie sind für ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit zwingend auf Söldner angewiesen.

Warum machen die Europäer nicht Vergleichbares?

Die Engländer hatten immerhin bis zum Falklandkrieg die im Himalaya-Raum rekrutierten Söldnertruppen, die letzten Endes diesen Krieg am Boden gewonnen haben. Die Franzosen hatten die Fremdenlegion und haben sie immer noch. Dennoch wird es den Europäern nicht leicht fallen, etwas in dieser Art aufzubauen. Söldnertum ist ja ein Instrument, das außerhalb der verrechtlichten Form militärischer Fähigkeiten agiert. Was natürlich ein großer Vorzug ist in einer Welt, die sonst nach Regeln funktioniert.

In der bipolaren Weltordnung vor 1989 gab es das Schlagwort „Gleichgewicht des Schreckens“. Wie ist das in einer neu geordneten, fünfpoligen Welt?

Es ist ja nicht zwingend, dass so ein System der Fünffachmächte, die so etwas wie einen regulativen Einfluss auf atomare Aufrüstung hätten, entsteht. Wenn nicht, müsste einem das große Sorgen machen: Die indischen Atomwaffen und die pakistanischen Atomwaffen sind keine große Herausforderung, weil sie sich wechselseitig kompensieren und auch die Zielrichtung der jeweils andere ist. Etwas völlig anderes wäre eine Situation, wenn der Iran Atomwaffen hat, dann wird vermutlich Saudi-Arabien sich ebenfalls anstrengen, welche zu bekommen. Und dann würde die Türkei das auch haben wollen. Wenn wir also keine Hierarchie der Staaten, sondern eine Anarchie der Staaten hätten, dann würden wir in ausgesprochen unangenehme Zeiten eintreten.

Dann wären die jetzt besonders stark im Aufmerksamkeitsfokus befindlichen Konflikte wie Ukraine und Gaza nur der Anfang gewesen?

Dann würde es viele, auch für uns sichtbare, erlebbare und insofern folgenschwere Konflikte vor der Haustür geben. Der klassische Krieg in der Mitte Europas.

Sie haben sich sehr früh und systematisch mit Kriegen beschäftigt. Am Anfang ging es um die Frauen: Helena von Troja, der Raub der Sabinerinnen usw. Wann kommt eigentlich in dieser Geschichte des Krieges die Ökonomie als treibendes Motiv ins Spiel?

Im klassischen Sinn dort, wo mehr vorhanden ist, als die Leute zu ihrer physischen Reproduktion brauchen, und wo dieses Mehr abschöpfbar ist. Die primitive Form davon wäre Beute machen, die komplexere Steuern abschöpfen.

In den letzten Jahren haben Begriffe wie Trade Wars oder Chip Wars Konjunktur: Ist das die Fortsetzung des Krieges mit den Mitteln der Hochtechnologie und der Handelspolitik?

Die Begriffe kommen nicht von ungefähr aus dem anglo-amerikanischen Bereich, wo der Kriegsbegriff sehr viel umfassender und inklusiver gebraucht wird, als das bei den Deutschen der Fall ist, wo das Wort Krieg tatsächlich für die Auseinandersetzung bewaffneter Kräfte reserviert ist. Woher kommt das? Die klassischen Landmächte haben ihre Konflikte immer in der Form der Konfrontation von militärischen Fähigkeiten ausgetragen, die möglichst symmetriert sind. Wenn die einen Reiter, Fußtruppen, Bogenschützen und Speerwerfer haben, müssen das die anderen auch haben, sonst sieht man schlecht aus.

Die Seemächte - allen voran natürlich die Engländer - setzen dagegen Handelsblockaden als ein Mittel der Durchsetzung des politischen Willens ein. Diese englische Fähigkeit, Schlachten zu vermeiden und stattdessen mit Hilfe der Flotte große Räume wirtschaftlich stillzulegen, ist gefeiert worden als eine Form der Abschaffung des Krieges. Zumal man dann möglicherweise diese ungeheuren Ausgaben für die Aufstellung von riesigen Heeren gar nicht braucht.

Für Europa ist klar, dass die Ausgaben für Verteidigung und Hochtechnologie, Stichwort Chips, in Zukunft größere Posten in den Budgets sein werden. Was wird aber zurück gefahren: der Sozialstaat, der in seiner Ausprägung ja identitätsbildend ist?

Die Friedensdividende, die nach dem Ende der Blockkonfrontation einkassiert wurde und die wesentlich durch die eingesparten militärischen Ausgaben zustande kam, ist in hohem Maße in die Sozialsysteme gegangen, die damit noch einmal aufgepolstert worden sind. Da muss man drüber nachdenken, welche Form der Aufpolsterung man zurücknehmen kann oder muss.

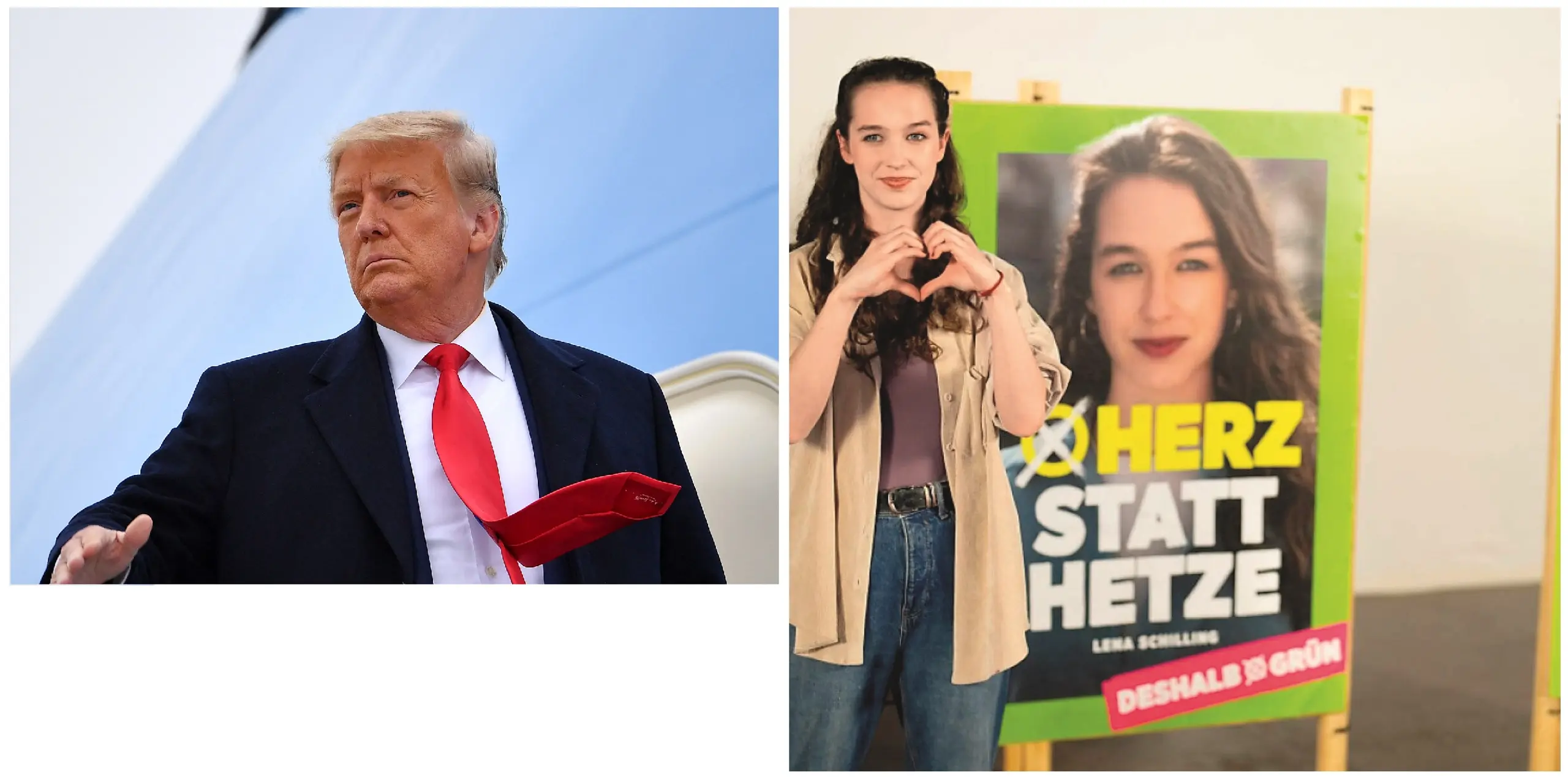

Die Parolen im EU-Wahlkampf waren von einer unverschämten Belanglosigkeit.

RECHTS, LINKS. Wird Donald Trump im November wiedergewählt, ist eine engere Bindung an Putin zu Lasten der Ukraine zu erwarten. Lena-Schilling-Plakat der österreichischen Grünen (r.): Politologe Münkler ortet im EU-Wahlkampf „Parolen von einer unverschämten Belanglosigkeit“.

© APA/AFP/FBHaben Sie im EU-Wahlkampf dazu Diskussionen gehört?

Leider wurden genau diese Fragen, auch bei mir in Berlin, durch die diversen antretenden Parteien nicht zum Thema gemacht. Es wurde ein eigentümlicher Wahlkampf „für gutes Klima“ und „gegen Hass und Hetze“ „für mehr Europa“ etc. gemacht.

In Österreich habe ich ähnliche Plakate gesehen, aber vielleicht noch eine Nummer dümmer. „Raus aus dem Euro-Wahn“, „Europa, aber besser“ etc. Diese Wahlparolen waren von einer unverschämten Belanglosigkeit, die den Wähler für dumm verkauft haben. Die Parteien haben sich nicht getraut, einen inhaltezentrierten Wahlkampf zu machen. Das ist ein ziemlich Besorgnis erregendes Zeichen.

Auch im Wahlkampf sollte man mehr Europa wagen?

Es gibt Fragen, die von zentraler Bedeutung für die Zukunft Europas sind. Wie kann die EU zu einem politischen Akteur werden? Was sind die Voraussetzungen für eine wirkliche gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik? Wie unterstützen wir die Ukraine? etc.

Aber nein, darum gibt es ein großes Herumdrücken. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat einmal die Formulierung gebraucht, die Parteien wirken am Prozess der politischen Willensbildung mit. Diese Funktion wurde im Wahlkampf überhaupt nicht wahrgenommen.

Der Rechtsruck im Europäischen Parlament wurde erwartet. Ist das der Anfang vom Untergang des Abendlandes oder kann das auch bald schon wieder in die andere Richtung gehen?

Also der sogenannte Rechtsruck wird, da es einigermaßen gut gegangen ist, ein eher ästhetisches Ereignis sein. Wenn ich Alexander Gauland gegen seine Intentionen zitieren darf: Es wird ein Vogelschiss im Europäischen Parlament sein und keine fundamentale Veränderung.

Sie haben über Machiavelli promoviert. Ist Machiavellismus heute in der Methodenkiste der Politik wichtiger geworden?

Ich würde sagen, Machiavelli selber war kein Machiavellist, sondern ein Sammler von historischen Erfahrungen, die er vor allen Dingen in seinen zehn Büchern der Kommentare zu Titus Livius aufschreibt und sagt, es gibt doch so etwas wie Material in der Geschichte, aus denen gegenwärtige Akteure lernen und ihre Urteilskraft schulen können, um komplexe Situationen besser einzuschätzen. Das vielleicht Provokante an ihm ist, dass er den Blick von oben auf das Geschehen, wo er immer nur der Beobachter ist, auch in den Blick des agierenden Politikers verwandelt, der die Ereignisse auf sich zukommen sieht. Einer auf Bedachtsamkeit geschulten Wissenschaft ist das nicht sympathisch. Für deren Vertreter ist das, was sich am 24. Februar 2022 ereignet hat, eine Katastrophe. Weil auf einmal gewissermaßen die Untoten aus dem Mülleimer der Geschichte zurückgekehrt sind: Macchiavelli, Clausewitz, auch Thukydides.

Was kann man von diesen Theoretikern des Krieges und der Macht heute lernen?

Diese Autoren begreifen und definieren Politik als Handeln unter Zeitdruck bei unvollständiger Information. Ein Mittel der politischen Stressentlastung war bisher, wir machen eine internationale Konferenz, dort bringen wir diese und jene zusammen. Dann schauen wir einmal, wo die Kompromisslinien sind, und dann kriegen wir das schon hin. Wenn der Zeitdruck aber extrem groß ist, ist Nichthandeln ungefähr dasselbe wie Handeln. Politiker sind heute häufiger mit der Frage konfrontiert, wie sie sich in dilemmatischen Situationen verhalten sollen. Das Problem ist, dass es in der politischen Klasse - ich nehme an, in Österreich ist das ähnlich wie in Deutschland - zwar viele gewiefte Taktiker gibt, aber wenige Strategen. Sie sind gewöhnt, harte Entscheidungssituationen zu vermeiden, weil diese hochriskant sind.

So gesehen ist Macchiavelli für Unternehmenslenker ja viel interessanter. Bei Managern ist der Zeitdruck ein ganz anderer: Märkte besetzen, Produkte entwickeln, mit einem kühlen Blick die Schwächen des Gegners genau ausloten und blitzschnell agieren.

Ja, denen ist Machiavelli schon immer viel näher gewesen als Politikern. Es gibt ja auch Bücher „Macchiavelli für Manager“. Unternehmenslenker haben eine klarere Vorstellung davon, was falsche Entscheidungen sind. Oder eine Vorstellung davon, dass eine Nichtentscheidung auch eine Entscheidung ist: in der Regel eine falsche Entscheidung.

Das Reklamieren eines generationenübergreifenden Rechts auf Sorglosigkeit ist bedenklich. Nicht nur im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und was daraus erfolgen kann.

Welchen Ausblick geben Sie den jungen Europäern, die derzeit vielfach in der Kritik der Älteren stehen, zu wenig leistungsbereit zu sein, um die Aufgaben des Kontinents zu stemmen?

Ich beobachte die Folgen einer relativ langen ruhigen Phase des Lebens, wo sich die Vorstellung eingenistet hat, es wird alles immer besser werden. Aber die fetten Jahre sind vorbei. Dabei dachten wir vor kurzem noch, dass sie nie enden werden, und die Erwartung an die Politik und an die Gesellschaft war deshalb, es muss noch alles ein bisschen fetter werden. Die Politik war damit beschäftigt, Gerechtigkeitslücken, so hieß das in Deutschland, auszumachen und zu schließen. Es könnte aber auch einmal einen Kipppunkt geben, wo die Erwartungen an die Gemeinschaft, an die Solidarität der Zivilgesellschaft, an den Staat nicht mehr einlösbar sind. Das ist ziemlich in den Hintergrund gedrängt worden.

Und das macht Ihnen Sorgen?

Ja. Meine Großmutter, Jahrgang 1892, hat gern den Satz gesagt: Euch werden die Bassgeigen noch vom Himmel fallen. Das war eine Frau, die zwei Kriege erlebt hat. Im ersten Krieg hat sie ihren Verlobten verloren und im zweiten Krieg kam ihr Ehemann schwer kriegsbeschädigt zurück. Solche Großmütter gab es in den nachfolgenden Generationen immer weniger. Aus der Betrachtung, wir haben Glück gehabt, wurde die Erwartungshaltung: Das geht immer so weiter. Und doch sind jetzt die fetten Jahre vorbei. Sobald man aber ein Zurückdrehen bestimmter Teile des Sozialstaats thematisiert, gibt es einen Aufschrei, das sei willkürlich.

Wenn wir für die Ukraine bezahlen sollen, folgt der Wunsch, ach Gott, sollen die doch endlich einmal kapitulieren. Das Reklamieren eines generationenübergreifenden Rechts auf Sorglosigkeit ist bedenklich. Nicht nur im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und was daraus erfolgen kann, sondern natürlich auch auf die gesamte Lage.

Zum Beispiel auf Klimaschutz?

Es gab ja eine relativ hohe demoskopisch messbare Zustimmung zu diesen Projekten. Als sie aber in operative Politik umgesetzt wurden, waren plötzlich die Freunde des Grünen entsetzt über die Politik, die die Grünen machen. Bei etwas Nachdenken wäre das im Prinzip klar gewesen. Wenn wir den Anspruch haben, dass es uns besser gehen muss, und gleichzeitig glauben, dass wir nirgendwo Abstriche machen müssen, ist das kein gutes Zeugnis für die Urteilsfähigkeit der Bürger. Aber die Urteilsfähigkeit der Bürger ist eine funktionelle Voraussetzung für das Fortbestehen der Demokratie.

Auch solche Phasen wie jetzt gab es in der Geschichte immer wieder, oder?

Es gibt in Edward Gibbons berühmtem Buch über den Untergang des Römischen Reichs im Westen die Überlegung, dass die lange Friedenszeit unter den antoninischen Kaisern (96 - 192 n. Chr.) dazu geführt habe, dass die Durchhaltefähigkeit und Härte der stadtrömischen Bevölkerung sich selbst gegenüber zunehmend verschwunden sei. Die Erwartungshaltung war, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Und dann kommt auf einmal dieser Kipppunkt. Und sie müssen über etwas verfügen, was sie nicht mehr haben, was sie sich abgewöhnt haben.

Das ist eine schwierige, eine heikle Stelle, weil die amerikanischen Neocons ja damit in der Ära Bush des Jüngeren argumentiert haben: Wir wollen vermeiden, dass wir in der Zeit des nicht mehr fortbestehenden Ost-West-Konflikts verweichlichen und brauchen deshalb ein paar Kriege. Wir Europäer sind bekanntlich einen ganz anderen Weg gegangen. Es sind also heikle Denkmuster, in denen man sich da bewegt.

Sehr viel Grund für Optimismus ist nicht da, meinen Sie?

Seit 2008 erleben wir eine Abfolge von Worst Cases: Lehman Brothers, Überschuldung des europäischen Südens, Brexit, Donald Trump, Migrationskrise, Pandemie, Ukraine-Krieg. Uns stresst das, weil wir davon ausgegangen sind, dass Best Cases der Regelfall sind. In vieler Hinsicht würde ich den Aufstieg der Rechtspopulisten und Linkspopulisten nicht unbedingt auf einzelne Ereignisse, sondern auf die begrenzte Verarbeitungsfähigkeit im Umgang mit Worst Cases sehen. Auch wenn die objektiven Zahlen etwas anderes sagen, gelingt es ihnen so den Eindruck zu vermitteln, damals war die Welt noch in Ordnung.

Könnte ein Grund für mangelnde Urteils- und Leistungsfähigkeit auch die Verschnipselung der Medienwelt, Stichwort TikTok, sein?

Die neuzeitliche Demokratie ist ab dem späten 18. Jahrhundert entstanden in dem, was der Kommunikationswissenschaftler Marshall McLuhan die Gutenberg-Galaxis genannt hat. Mit dem Buch als Wissensspeicher, der Zeitschrift als Diskussionsforum und der Zeitung als kurzfristigem Beobachtungsmedium, und alle drei von der Redaktion bis zum Lektor kuratiert. Nun bricht die Medienwelt um: Es gibt eine ungeheure Beschleunigung der Kommunikationsvorgänge und den Wegfall des Kuratierten, bis hin zu dem, was man seit Donald Trump eine postfaktische Welt nennt.

Das schlägt auf die Grundlagen der Demokratie durch, in der die Partizipierenden in der Lage sein sollten, erstens zwischen Sein und Schein zu unterscheiden und zweitens ein gewisses Erfahrungswissen zu haben, aus dem heraus sie Zukunft antizipieren und sich dazu verhalten können und gewissermaßen ein gesundes Bauchgefühl haben. Das alles ist völlig durcheinander gekommen. Es gibt einen Tumult der Verschwörungsobsessionen. Wenn man es dramatisieren will, ist das das Ende der Demokratie, weil damit ihre elementaren Voraussetzungen, nämlich bürgerschaftliche Urteilskraft, infrage gestellt worden sind. Man kann nicht sicher sein, ob die Demokratie diesen Wechsel der Kommunikations- und Medienkultur wirklich unbeschadet überstehen wird.

In mancher Hinsicht kehrt die Stimmungsdemokratie der Antike zurück, wo sie sich auf dem Pnyxhügel versammelt haben und dann innerhalb von wenigen Minuten Ja oder Nein gesagt haben. Dazwischen gab es die Amerikaner, und vorher schon die Engländer, die mit ihren demokratischen Institutionen auf die Entschleunigung von Entscheidungsprozessen gesetzt haben, mit dem abgestuften Repräsentationssystem, der dreimaligen Lesung von Gesetzen und so weiter und so weiter.

GUTENBERG, ADE. Früher: Das Buch als Wissensspeicher, die Zeitschrift als Diskussionsforum.

Heute: TikTok. Auch die Medienwelt ist laut Münkler vollständig im Umbruch.

Dicke Bücher lesen zu können ist eine aussterbende Fähigkeit?

Das Lesen eines Buches, die Beschäftigung mit langen Texten, die komplizierte Argumente und Gegenargumente zur Darstellung bringen, um dann zu etwas zu gelangen, was jenseits von bloßer Meinung ist – das alles ist im Schwinden begriffen, so habe ich das auch im universitären Betrieb mitbekommen, wo viele meiner Kolleginnen und Kollegen ihren Unterricht mit Schnipseln betrieben haben.

Erschwert die Verschnipselung auch das miteinander Reden? Egal wohin man blickt, sieht man ja derzeit politisch „gespaltene Länder“, wie es heißt: von den USA bis zur Slowakei, von Brasilien bis Spanien.

So etwas ist immer multifaktoriell. Aber die Veränderung der Kommunikationskultur, das Sich-Abgewöhnen von et audiatur altera pars, die Bildung von Blasen über die Algorithmensteuerung, der Rückgang der Verkaufszahlen von Qualitätspresse etc. haben große Herausforderungen gebracht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Abwägen und das Argumentieren im Prinzip Modi der Überwindung von Gespaltenheit darstellen. Dazu kommt eine Verbitterung über ökonomische Ungleichheit, und Verbitterung ist im Prinzip der Feind der Bereitschaft, eine andere Sicht wahrzunehmen, die einem möglicherweise auch erklärt, wie man selber so tief in die Scheiße reingeraten ist.

Wir reden hier von Demokratien, die sich von innen spalten?

Es gab die falsche Vorstellung, Demokratie und Wohlstand seien zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben ja auch irrigerweise gedacht, wenn China reicher und wohlhabender wird, dann wird es auch demokratischer. Dass es auch einen ganz anderen Gesellschaftsvertrag gibt, nämlich die Eliten dafür sorgen zu lassen, dass es möglichst vielen gut geht, und die andere Seite hält die Klappe, das haben wir irgendwie nicht wahrgenommen. Das hat auch damit zu tun, dass wir selber Demokratie zunehmend als output-orientiert wahrgenommen haben, was sich zum Beispiel in der Formel „Politik hat geliefert“ ausdrückt. Das ist einer der verheerendsten Sätze, die es gibt, weil Demokratie ihrer Idee nach nicht Outputs, sondern Inputs liefert. Wenn man alles zusammenzieht, dann kann man sagen, die Rede von der gespaltenen Gesellschaft ist der Ausdruck dessen, dass bestimmte Mechanismen nicht mehr funktionieren und dass an ihrer Stelle noch nicht alternative, funktionsäquivalente Mechanismen getreten sind.

Zurück an den Beginn, zu Helmut Schmidt und Angela Merkel: Mit welchem Regierungschef würden Sie sich selbst eigentlich, wenn Sie es sich aussuchen könnten, gerne einmal unterhalten?

Interessante Frage. Spontan fallen mir da keine demokratischen Politiker ein, sondern Machtpolitiker. Alan Bullock, Autor der Parallelbiografie über Stalin und Hitler, hat einmal gesagt, Stalin wäre für ihn der interessantere Gesprächspartner, aber vermutlich auch der gefährlichere, weil die Fragen tödlich enden könnten. Insofern würden mich Leute wie Putin am meisten interessieren, wenn ich in der Lage wäre, ihnen vorher eine Wahrheitsspritze zu geben, sodass sie mich nicht mit den Narrativen, die ich kenne, langweilen, sondern offen aussprechen, was sie denken.

Vielleicht käme ich aber zu einem Schluss wie Axel Oxenstierna, dem schwedischen Reichskanzler, der zu seinem Sohn sagte, als es 1654 in Frankfurt am Main ans Sterben ging: „Mein Sohn, du weißt nicht, mit wie viel Dummheit die Welt regiert wird."

Steckbrief

Herfried Münkler

Herfried Münkler [*15.8.1951] ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft, er lehrte an der Humboldt-Universität Berlin. Zuletzt erschienen sind „Die Zukunft der Demokratie“ im Wiener Brandstätter Verlag und „Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert“ bei Rowohlt Berlin.